文联动态

基层活动

作家品经典,导读“冰山下的四分之三”

《12堂文学阅读课》王蒙、王安忆“另类”解读名著,“大家读大家”将推苏童、马原阅读史

小说家如何读小说?最近出版的《12堂文学阅读课》,集结了王蒙、王安忆、苏童等作家对《红楼梦》《悲惨世界》《包法利夫人》的解读。无独有偶,作家毕飞宇《小说课》、格非 《文学的邀约》、马原《细读经典》等一批图书无不借助作家视角打量脍炙人口的文学名篇,引发读者强烈好奇。

海明威说过,作品是冰山,只露出四分之一,还有四分之三在水里。纵览这些文学名家的阅读史,他们“把玩”的正是这“四分之三”。在出版人看来,有别于一般的理论阐述,优秀作家解读文学同行作品,往往聚焦创作经验,避免生硬术语,以极具代入感的语调传达小说魅力。这能帮助读者穿越叙事的迷宫,拨开文字的遮蔽,更好地领略文学之美。

不生搬硬套“文学原理”,读出文字背后的温度

《12堂文学阅读课》中,王蒙解读曹雪芹《红楼梦》时,并不执着于分析贾宝玉、林黛玉等人物形象,而是娓娓道来《红楼梦》问世后的各种争议,以及自己对不同角度的判断。

比如王国维曾认为,《红楼梦》 给人最大的教育就是思想的解脱。但王蒙持相反意见,他认为看完后既得到解脱,也变得更加执着。他写道:《红楼梦》 说,“好”便是“了”。但《红楼梦》本身有另一面,“好”便是“好”,“了”便是“了”。从逻辑上看,《好了歌》 并不能让人真正地“了”。“古今将相在何方,荒冢一堆草没了。”但活着的时候,依旧是将相,活着就要建功立业。

同样,王安忆讲雨果《悲惨世界》时也不循“套路”———她并不介绍作家是什么人、雨果经历怎样,而是直接切入书如何打动她。“雨果就有那么一种本领,你觉得他写得那么多,可没有一处是平白写的,都有他的道理。”书中主人公冉·阿让抢了分币后,忽觉天崩地裂,灵魂爆发裂变。王安忆分析,这就是雨果和托尔斯泰完全不同的地方,托尔斯泰写人物的巨变要通过很多过程和情节来完成,而雨果的浪漫主义气质让他相信福至心灵,所以雨果不怕正面直接地去写这个变化。

今年上半年,人民文学出版社推出“大家读大家”系列,首部正是毕飞宇《小说课》,累计售出近六万册,年内还将推出马原、苏童、张炜的小说鉴赏著作。丛书主编、南京大学教授丁帆说,业内希望换一种思维方法和言说方式,让作家走进作品的历史现场,以自身心灵的温度来触摸经典。

“掌握了正确阅读方法,每个人都是有慧根的读者”

经典怎么读,大有学问。马原就坦言,他不劝人写小说,但一直劝人读。“因为读比写要容易一些,而且同样受益,启智开窍。只要掌握了正确的阅读方法,每个人都是有慧根的读者。”

换句话说,如果只是粗浅地浮光掠影,经典的大门很难敞开,人们也就难以洞悉其中奥妙。格非提出过观点:写作固属不易,阅读又何曾轻松?“我们所面对的文本,实际上不过是一系列文字信息而已,它既在语法的层面上陈述事实,也在隐喻的意义上形成分岔和偏离;它既是作者情感、经验和遭遇的呈现,又是对这种经验 超越的象征;既是限制,又是可能。既然文学作品的意义有待于读者的合作,我更倾向于将文学视为一种邀约,召唤和暗示,只有当读者欣然赴会,并从中发现作者意图和文本意图时,这种邀约才会成为一场宴席。”

从这层意义上来说,名家“庖丁解牛”名著,也是在帮助读者成功“赴宴”。以马原解读《永别了,武器》为例,他尤其侧重文本分析。比如,一向惜墨如金的作家海明威,描写亨利内心独白时,罕见地反反复复祈祷“亲爱的上天,求你,求求你,别让她死”,反复祈求神灵上苍。写了一段简直可形容为“啰嗦”的独白后,亨利进了凯瑟琳的病房,把护士都撵走,到了小说结尾,海明威却写得不能再简约:

“但是为赶了她们出去,关了门,灭了灯,她没有什么好处。那简直是在跟石像告别,过了一会儿,我走了出去,离开医院,冒雨走回旅馆。”小说就这样突然结束 了。马原直言不讳地说,照通常的观念,真可说是潦草的结尾,但作家的“克制”让马原击节赞叹———“作家这么处理,仍然是利用人类的情感经验。亨利虽不再多说什么,多做什么,作家也不再多描述什么,然而每个认认真真将小说读完的人都会有情感的澎湃,久久不能平静。这么一个简陋至极的结局,却在读者内心产生了巨大的美学冲击,令人回味。”

相关链接

漫长的经典阅读史告诉我们:对于经典,人们永远也不可能把它一次性彻底读懂。相反,你每一次重读时,你都会有新的理解、新的认识、新的收获。

经典,它深奥而不古板,平易中蕴含着无限,哪怕你是第一次读到它,它也不拒绝你,而是敞开宽大的胸怀接纳你,包容你。

正如莎士比亚所说, “一千个人眼里有一千个哈姆雷特”,不同读者对名著也会有不同的解读。今天,我们跟着《12堂文学阅读课》,去看看名家是如何解读经典名著的。

阅读鲁迅的作品会有诧异的感觉,接着给我们一个惊喜。他的小说里经常有非凡的想象力,一种层出不穷的、出乎意料的奇思异想仿佛要溢出文本,这就给我们一种无穷尽的惊喜,然后能引起我们新的想象和创造。这正显示了鲁迅的创造力和想象力,因此反过来就感觉到中国现当代的小说常常缺少这样一些出乎意料的非凡想象力,这不得不检讨。

为什么鲁迅能够做到这些?一方面是他个人的才能,另一方面是他继承了传统神话、子书里的想象力。有的研究者指出,中国的小说就其渊源而言是和神话、子书、 史书的关系最为密切。可在后来小说的发展过程当中,越来越受到史书的影响,而受神话、子书的影响却越来越淡薄,这可能是我们的小说想象力不足的原因之一。 但从更根本的角度说,我们的中华民族有一个很大的弱点,就是整个民族的想象力是不够的。可能有的朋友不同意,但实际上从世界范围来看,从神话的发展就可以看出中国的神话并不是很发达的。中国想象力不足很可能存在于民族的思维当中,或许是指汉族。这就形成我们中国现当代小说想象力不足的一个缺陷。从这个角度来看,鲁迅这么一种具有非凡想象力的小说可能对今天我们的创作会有借鉴的作用。

钱理群:《漫谈鲁迅的〈故事新编〉》

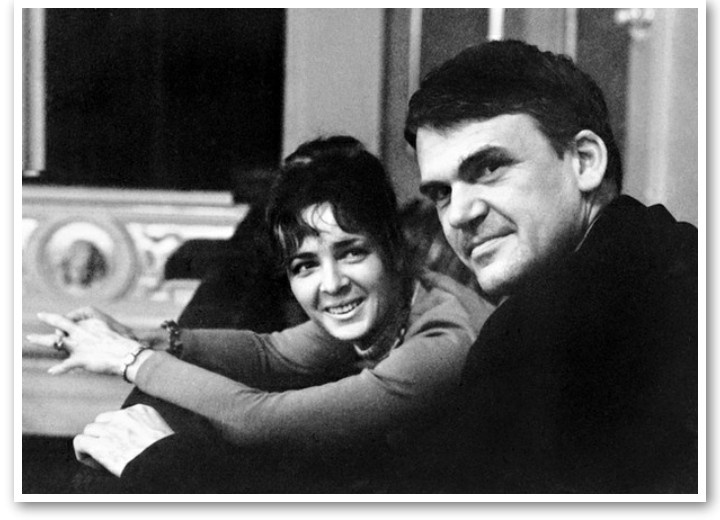

昆德拉离开捷克到了法国之后,很多人认为理解其作品要围绕两点:一个是他的故乡,另一个就是他的寓国(指接纳他的那个国家)。在他的小说中,总有许多的梦,梦也可以分为两种:一种是害怕没有离开自己出生的地方,比如在“无知”中,主人翁到了法国后天天做梦,等到梦醒时分就感觉自己怎么还没有离开布拉格, 显得忧心忡忡:另一种梦就是在寓国,他担心自己遭到别人的不理解。对于这么一种矛盾的过程,我们如果从其特殊的流亡者的身份切入,对他那种灵魂漂泊的经历加以理解,我们就会对他的作品有一些新的认识。所以,在这个意义上,我认为了解一点昆德拉的历史及其特殊的身份是有利于我们对他的理解的。

在理解昆德拉的过程中,我认为有这么几点需要指出:

第一,我们理解昆德拉,如果只注重外部因素,从政治的角度切入,有可能会产生“误读”,有时候我们会读出他的反动,我们对“共产主义”这样的字眼会特别敏感,在翻译中对有些过于敏感的词语就会采取软化或删节的处理办法。如今,我们的时代已经相当开放,我们的国家与政党也发展得相当强大。或许在多年前有人会 认为昆德拉的小说是在颠覆某种制度,而现今这种可能性已经慢慢淡化了。

第二,昆德拉的作品的开头非常有意思,如《不能承受的生命之轻》的开篇。法国的作家对于小说的开头,不同的流派大相径庭,如巴尔扎克的小说《贝姨》《高老头》等,作品开头总是:“在一八四几年的一天,在法国某城市某某街出现了某某人……”小说家对于所发生的每一个事物、人物、时间、地点均交代得一清二楚, 叙述者对于小说中所发生的一切似乎都了如指掌。可是,到了存在主义小说家的时候就发生了变化,如大家都不陌生的阿尔贝·加缪,他有一部小说叫《局外人》, 开始便写道:“今天,妈妈死了。也许是在昨天,我不知道。”这简直让人难以想象,一开始就把这个“不知道”带入到叙事当中,以至于后来主人翁默尔索杀了人,连自己是怎么杀的都不知道,由此而昭示了荒诞。昆德拉的这部小说非常有意思,小说的一开篇就是:“永恒轮回是一种神秘的想法,尼采曾用它让不少哲学家陷入窘境……”这样的开篇似乎没有小说的影子,更像是一本哲学书。而小说的结尾又是另外一种方式:“一只巨大的蝴蝶被光线一惊,飞离灯罩,在房间里盘旋。 下面,传来钢琴和小提琴微弱的声音……”一个富有哲理的开始,却在一个凄凉的诗意中结束,这样的开篇与结尾就形成了此部小说特有的一种格调和张力。

许钧:《理解与翻译——谈〈不能承受的生命之轻〉》

以上文字摘自《12堂文学阅读课》