文联动态

基层活动

文章合为时而著

——从“乔厂长”到“改革文学”

作者简介

蒋子龙,男,1941年生,河北沧县人,天津市作协名誉主席,曾任中国作协副主席。1976年,以短篇小说《机电局长的一天》引起社会强烈反响。1979年,创作并发表的短篇小说《乔厂长上任记》,被誉为开“改革文学”先河。后来陆续发表《开拓者》《赤橙黄绿青蓝紫》《锅碗瓢盆交响曲》《燕赵悲歌》等一系列表现工厂、城市改革和农村改革的中短篇小说。长篇小说有《蛇神》《子午流注》《人气》《空洞》《农民帝国》等,出版有八卷本的《蒋子龙文集》,其中多部作品荣获全国优秀短篇、中篇小说奖。2018年,中共中央、国务院授予蒋子龙改革先锋称号,并颁发改革先锋奖章。

找上门来的“乔厂长”

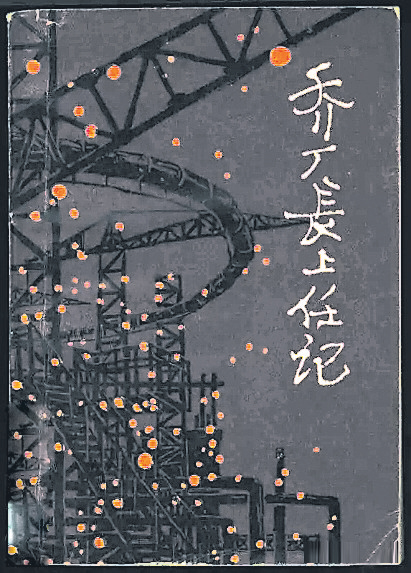

最近常有人打问当年写作《乔厂长上任记》的创作过程。其实很简单,简单到不是我找到乔厂长,是他找到了我。但小说发表后给我带来了很大的麻烦,或许正是因为这些麻烦人们才记住了这篇小说。

《乔厂长上任记》作为小说,自然是一种虚构。任何虚构都有背景,即当时的生活环境和虚构者的心理态势。

1978年,我还在重型机械行业一个工厂里任锻压车间主任,车间有3万多平方米的厂房,1000多名员工,分水压机、热处理和锻造三大工段,差不多相当于一个中型工厂,却没有一个工厂的诸多独立性。我攒足了力气真想好好干点事,而且车间的生产订货单积压很多,正可大展手脚。可待我塌下腰真想干事了,发现哪儿都不对劲儿,有图纸没材料,好不容易把材料找齐,拉开架式要大干了,机器设备年久失修,到处是毛病。等把设备修好了,人又不给使唤,经历了动荡时期后,人还是那些人,但心气不一样了,说话的味道变了,对待工作的态度变了。待你磨破了嘴皮子、连哄带劝地把人调度顺了,规章制度又不给你坐劲,上边不给你坐劲……

我感到自己天天都在“救火”,常常要昼夜连轴转,有时连续干几天几夜都回不了家,身心俱疲。有一次检查安装质量,我从车间的24米热处理炉上摔下来,暖风擦过我的脸,火光在身边一闪而过,跟着就失去了知觉。如果就那样死了,也很惬意,并没有什么可怕的。当时处理炉下面有一堆铸钢的炉件,如果摔到那上面,肯定就没有后来的“乔厂长”了,炉件旁边是一堆装过炉件的空稻草袋子,算我命大正掉在稻草袋子上。即便是那样也当场就死过去了,厂卫生院的医生救了半天没救过来,等救护车拉着我从坐落于北仓的工厂出发,大约一刻钟后过了北洋桥,我突然醒了,除去头有点疼自觉没什么大事。到总医院检查了一遍,果然什么事都没有,医生给开了几粒止疼片,跟陪我的同事乘公交车回到工厂,继续干活。就是这种生活的不稳定感和危机性刺激了我的精神,加深了对生活的理解。

1979年春《人民文学》编辑部派人找到我,谈起1976年初我在复刊的《人民文学》第一期上发表的短篇小说《机电局长的一天》,是怎样被定性成“坏小说”,国内文化类刊物又如何展开了对这篇小说的“围剿”,最后又怎样由一位副主编执笔替我写出检查,并公开发表……来人为这一切向我道歉,并表示如果我能谅解就再给他们写篇小说。意思就是说我若不写这篇小说就意味着不原谅编辑部。看来这篇小说是非写不可了,我便用3天时间完成了《乔厂长上任记》,写得很容易,就写我的苦恼和理想,如果让我当厂长会怎么干……

《乔厂长上任记》这篇小说描写了某电机厂内部改革中所遇到的种种矛盾与阻力。后来,作品中那位大刀阔斧、锐意改革的电机厂厂长乔光朴激起了全国上下的改革热情,以至许多工厂挂出了“请乔厂长到我们这里来!”的大幅标语。

但是,在那样一个特殊的时代背景下,改革总会触痛一些人的神经。

“乔厂长”果然成了个人物

当时的社会环境、政治经济形势还处在“积重难返”的状态,人们期盼着生活会发生某种变革,这篇小说或许正拨动了现实中某根甚为敏感的神经,所以我说“乔厂长”是不请自来,是他自己找上了我的门。

当时的社会还没有开始剧烈的变革,如果变革已经开始了,谁还会对这篇小说那么感兴趣?当时人们的精神敏感而紧张,思想上还有许多禁锢,最明显的是“两个凡是”。就因为乔光朴身上传导了某种渴望变革的信息,才让人感到惊奇……

没有经历过那种精神恐惧的人,不可能以现在开放自由的心境去揣度那个年代,或者用现成的套话去套那个年代。“乔厂长”是那个特殊年代的产物。但他也是一个作家血液里的东西,是我命运里的东西,是不可以游戏的。“乔厂长”构成了我的命运,也改变了我的命运,甚至影响了其他人的命运。

当时我完全没有接触过现代管理学,也不懂何谓管理,只有一点基层工作的体会,根据这点体会设计了“乔厂长管理模式”,想不到引起了社会上的兴趣,许多人根据自己的体会来理解乔厂长,并参与创造和完善这个人物。

首先参与进来的是企业界,西北一家大型石化公司,内部管理相当混乱,其中一个原因是上级主管部门一位主要领导的亲戚,在公司里横行霸道,群众意见很大。某一天清晨,公司经理走进自己的办公室,发现面前摊着当年第七期《人民文学》,已经给他翻到了《乔厂长上任记》开篇的那一页,上面压着纸条提醒他读一读此文。

他读后召开全公司大会,在会上宣布了整顿公司的决定,包括开除那位顶头上司的亲戚,并举着1979年第7期《人民文学》说:“我这样做是有根据的,这本杂志是上面办的,这本杂志上的文章应该也代表上面的精神!”我看到这些报道时几乎被吓出一身冷汗,以后这篇小说果然给我惹了大麻烦。《读书》杂志发表了鲁和光先生的文章,我记得文中有这样的话,他接触过许多工厂的厂长都知道乔光朴,有些厂长甚至当企业管理的教科书在研究,但管理效果并不理想,最后简直无法工作下去,有的甚至被撤职……

其实,我真觉得对不起人家,罪莫大焉。但《乔厂长上任记》带给我的也有喜剧。东北一位护士给我来信讲,她父亲是一个单位的领导,性格刚强,办事雷厉风行,本来干得有声有色,却因小人告状,上级偏听偏信就把他给“挂”了起来。他一口恶气出不来便把自己锁在屋里,两天两夜不出门也不吃不喝。有人出主意,从门底下塞进《乔厂长上任记》让他读,读后他果然开门出来了,还说“豁然开朗”。我也一直没想明白,他遇到的都是现实问题,读了我的小说又如何“豁然开朗”呢?

当时天津市容纳听众最多的报告厅是第一工人文化宫大剧场,有关部门请来一位上海成功的企业家作报告,但入场券上赫然印着“上海的乔厂长来津传经送宝”。天津有位知名的企业家不干了,先是找到主办方交涉,理由是你们请谁来作报告都没关系,叫“传经送宝”也行,但不能打乔厂长的旗号,这个称号只属于他。他不是凭空乱说,还随身带着一张北京的大报,以大半版的篇幅报道了他的先进事迹,通栏的大标题就是《欢迎“乔厂长”上任》。主办方就告诉他,人家报告者在上海也被称作“乔厂长”,而且所有的票都已经发下去了,无法更改。那位老兄竟然找到我,让我写文章为他正名,并且只承认他才是真正的“乔厂长”,其他打“乔厂长”旗号者都是冒牌货。记得我当时很感动,对他说你肯定是真的,因为你是大活人嘛!连我写的那个“乔厂长”都是虚构的,虚构的就是假的,你至少是弄假成真了。

有这么多处于不同阶层的人结成联盟,反对或喜欢一篇小说,“乔厂长”果然成了个人物。无论当时的现实是欢迎他、讨厌他,甚或是惧怕这个家伙,却都是对这个人物的再创造。因此“乔厂长”也可以说是集体创作,是当时的社会现实成全他应运而生。我不过是扮演了产婆或助产士的角色。我的虚构可能拨动了现实中某根甚为敏感的神经,但我并不想触犯什么禁区,只想讲述一种真实。文学虚构的本质就是为了更真实。赫鲁晓夫有句名言:“作家是一种炮兵。”乔厂长这一“炮”或许打中了生活的某个穴位,却也差点把自己给炸掉。

写作不是好职业,却是一种生命线,是精神的动力。既然成了写作的人,不写作生命就会变得苍白无力。创作是一种欲望,要满足创作欲自然得付出代价。偏偏文学这种东西又只会热,不会冷,在生活中老想扮演一个讨厌的求婚者,自以为已经肝脑涂地,却常被怀疑不忠;本来想藉写作实现自己,没想到反而使自己变成另外一个不同的人。个人的灵魂走进小说的人物中去,笔下的人物渗透进自己的灵魂中来,个人生活和小说混为一团,分不开哪是自己写的小说,哪是自己真实的生活,你分得开别人也不想分开,硬要把你的小说套在你这个人的身上。到底是享受文学,还是文学在消费自己?生活的本质,就是不让所有人都能得到他们想要的所有东西。

经历了这种种精神上和道德上的考验,包括自我冲突,仍有责任感,连我自己都觉得是一种生命的奇迹。老挨打老也被打不死,就证明有着特殊的生命潜力。

“改革文学”不能脱离现实生活

赶上这样一个社会的大变革期,现实催赶着你不多看不行,不多想不行,灵魂得一次又一次地蜕皮。就像蛇一样,不蜕皮长不大。不管你愿意不愿意,当代文学乃至每个人的生活都跟这场改革绑在了一起,波澜起伏,丰富而充实。

写作自然也是有感而发,我的文学观以关注现实作为一种责任。有责任,才会观察,才会有自己的感受,创作至少会有真诚,不至流于空泛和浮躁。注视着急剧变化的社会现实,还会逼迫作家去读好多东西,研究许多现象,文字也会充实。不管是否真地能写出有价值的东西,作家存在的意义,至少是应该追求有意义的写作。

比如我在《赤橙黄绿青蓝紫》中,是要向读者展示一种历史变革要求和发展趋势的不可逆转性;而在《锅碗瓢盆交响曲》中,则从广阔得多的社会背景上,反映了新时期改革潮流所带给生活各个领域的深刻影响……其实我至今也搞不清楚“改革文学”的概念,作家是不可能按照“改革”的定义去创作文学作品的。而只有当“改革”实际上成为人民群众精神生活与物质生活的主题时,正在剧烈地摇荡与改变人们的生活方式时,才能让作家把激情和材料融合成创作之火,把虚构的人物和故事融于真实的生活旋律之中。

从《乔厂长上任记》《赤橙黄绿青蓝紫》到《人气》,没有风格的时候我努力追求风格,但是有了风格以后会发觉风格会把你框住。于是我一直在转换路数,想突破自己。比如我当时就创造过两种“文学模式”:一种是“乔厂长模式”,一段时间以来各种乔厂长式的人物出了不少,我自己却尽量不再写这类的人物;另一种是“刘思佳——玩世不恭型的人物模式”,曾有一段时间这样的年轻人很多,甚至有些部队题材的小说,年轻军官也弄成这样的性格。长篇小说《蛇神》已经将作品重点由对事件的描写转向对个人性格的刻画,这以后创作的《寻父大流水》《子午流注》和“饥饿综合症”系列等作品,我的创作风格开始发生转变,作品中塑造的形象由“主动进攻型”的强者转向“被动承受型”的小人物,随着人生阅历的增加,我作品中的人物少了那种意气风发,却多了对命运的无奈感。

此时,我对社会问题思索较从前变得更为深刻,我只想自由地在小说中表达自己对人与事的思考,不再去考虑什么风格。如《人气》写天津棚户区拆迁,人搬走后,窗户卸了,门拆了,房子就不像房子了。我想表达的就是房子是用来保护人的,可房子本身又是需要人住进去来保护的。再如《空洞》,是根据一桩活烧肺结核病人的真实报道写的,其中表达的就是对普通人命运的关注。我希望自己的作品能为读者展示出故事之外的思想。

这些年,我经常回河北沧州的农村老家,那里有我童年的伙伴,还有一些同辈和侄孙辈的人。我对农村的情感很深,我认为,是农村在我的童年养育了我的性情,甚至决定了我的一生。

实话实说,在城市生活了半个多世纪,我一直觉得自己骨子里是个农民。为了写长篇小说《农民帝国》,我经常往农村跑,广东的、河南的、山东的,还有天津周边的农村都去过。我到农村去,都是走单帮式的,最长的是几个月。村里人都不知道我是谁,就知道来了个老头,或者来了个亲戚,他要在这儿生活一段时间。我从来没拿过公家的介绍信,那样不行,当你变成了采访的人,听到的套话就多了。我下农村是尽量将自己变成一个农村人,这就跟我童年的经历连接起来了。生活在城市里,我的语言结构、氛围、形态都还是城市的。可我一回到村子,几天之后,我说话的腔调,和农村打交道的方式,一切都入乡随俗了。

其实,不管写什么,工业题材也好,农村题材也好,城市题材也好,也不管怎么写,浪漫地写也好,现实地写也好,魔幻地写也好,唯一能告慰读者的,只有真实,即便是虚构的故事,里面也必须有真实的世界。

我的文学观念,始终定位在“真实”两个字上:真实的世界,真实的困难,真实的人物,真实的感情……尽管真实并不总是讨人喜欢,但人们却无法逃避它,只能正视它,聆听它的指引。我相信,任何读者的心,都能够向真实洞开。

相关文章

-

没有关键字相关信息!