文联动态

基层活动

钱锺书诞辰110周年 汪荣祖谈如何书写钱先生心路历程

【编者按】

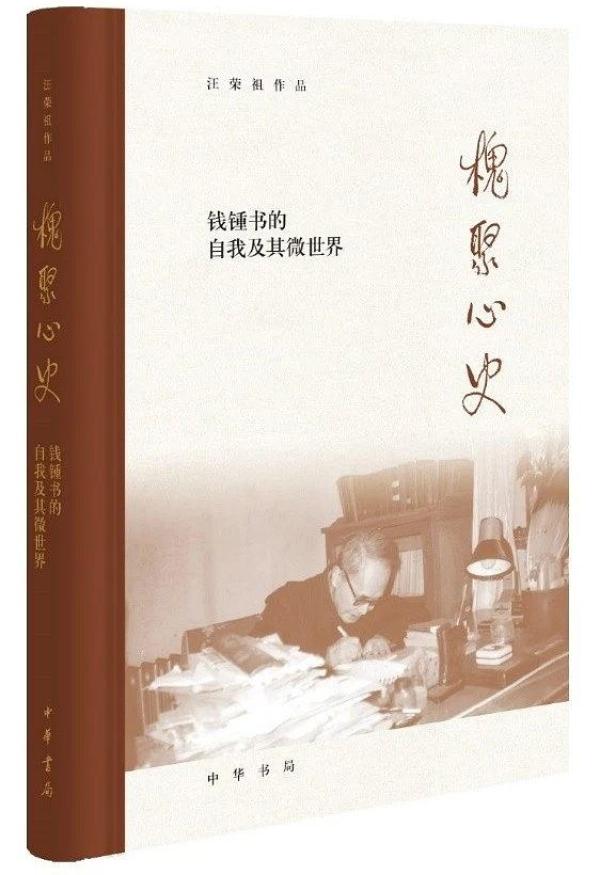

恰逢钱锺书先生诞辰110周年,汪荣祖所著《槐聚心史:钱锺书的自我及其微世界》近日由中华书局出版。这本书最早于2014年在台湾面世,此次大陆引进,在这特殊的年份以飨钱先生的研究者和崇敬者。

同寻常人物传记有所不同,汪荣祖在整本书中运用了大量心理学理论,所以称为“心史”。对此,汪荣祖在“中华新版序”中讲道:“此书所谓‘心史’,不是一般的心理传记,更无意迎合心理学理论,而是利用言之成理、行之有素的若干心理学概念与学说,冀有助于深入了解传主的思想与行为,获至‘如烛照幽’之效……钱先生自少年时即习弗洛伊德之重要,并借其说为阐释之资,我亦追随而已。”

为何采用此法作传,汪荣祖在“弁言”述其缘由:“研究钱锺书这位杰出的学人,自有其重要意义;事实上,书写者早已成群,若再平铺直叙其生平,整齐排比其所说,复述其文而释之,或以讹传讹,或想当然耳,皆无必要,也难餍读者的期盼。如何深窥其内心世界,发见其人格特质;登其学术堂奥,欣赏其博学多能,固然不易,却值得尝试。”故传记分内外两篇,内篇写钱先生的生活世界,外篇写其学术世界。

本书责任编辑、中华书局高天就《槐聚心史》的写作采访了汪荣祖,以下为访谈全文。

汪荣祖近影

澎湃新闻:您是在何时产生了写作此书的想法?

汪荣祖:想法很早,早在1980年代中期就有此想法,钱先生的文史哲学,令人倾倒,我有幸成为他的忘年交,屡得侍谈,屡蒙赐函,甚觉亲炙其人,再读其人之书,别有领悟的喜乐,因而想写一本书,以志此机缘。但酝酿甚久,迟迟没有动手写作,直到钱先生过世后的2003年,我自美国退休后回到台北,这个想法才慢慢得以落实。先于2009年钱先生百岁诞辰前夕在台湾举行了学术研讨会,学者来自两岸以及翻译《管锥编》为英文的美国学者艾朗诺(RonaldEgan),会后出版了由我主编的《钱锺书诗文丛说——钱锺书教授百岁纪念国际学术研讨会论文集》(2011)。《槐聚心史》到2013年才完成初稿,作为感念与钱先生交往的一个纪念。

汪荣祖与钱锺书合影

澎湃新闻:您和钱先生提起过要写一本关于他的书吗?

汪荣祖:记得大概在1990年代初,与钱先生面见时,曾鼓起勇气说想要写他,钱先生初谦让,说不鼓励任何人研究他,后来连声说好,戏称“你要写,我放心”,令我感奋。

澎湃新闻:写作此书,您为何想到参考心理学理论?

汪荣祖:因为我曾参与了我的朋友台大心理系黄光国教授的“华人的人观与我观”研究计划。心理学是20世纪由弗洛伊德开创的新兴学科,一般人认为是属于自然科学的范畴,其实心理的问题涉及到文化,并不完全像自然科学。所以黄教授他们要研究本土心理学,很有成效。当然所谓心理传记引起很大的争议,认为无法诊断已故人物的心理。但无可否认的是,有不少言之成理的心理学概念,有助于对人的理解。钱先生也很重视心理学,在他的著作中时而用到。我听到有些朋友说不必多此一举,但有可用的工具不用,未免可惜。工欲善其事,必先利其器嘛。

澎湃新闻:您在写作的过程中,觉得最困难的是什么?

汪荣祖:最困难的当然是钱学犹如丰富的宝库,人在墙外,明知金玉满堂,却难窥堂奥,唯有尽力而为之。除此之外,在写作过程中,我正自美国退休,回到台北,家分两地,参考资料难以集中,写作时间也难以掌控,也是困难之一。

澎湃新闻:写作过程中您有哪些心得,想与大家分享?

汪荣祖:我一直觉得写书是读书最好的方式,平常读书多般浏览,甚至不太求甚解。写书时读书则必须细读,需要慎思明辨,也就比较容易吸收,成为自己的知识。记得钱先生为徐燕谋诗作序,有这样一段话:读书“譬若啖鱼肉,正当融为津液,使异物与我同体,生肌补气,殊功合效,岂可横梗胸中,哇而出之,药转而暴下焉,以夸示己之未尝蔬食乎哉?故必深造熟思,化书卷见闻作吾性灵,与古今中外为无町畦。及夫因情生文,应物而付,不设范以自规,不划界以自封,意得手随,洋洋乎只知写吾胸中之所有,沛然觉肺肝所流出,曰新曰古,盖脱然两忘之矣”。值得与大家分享。

澎湃新闻:请您与我们分享一两件与钱先生交往中印象比较深的事?

汪荣祖:其一,中华书局于1984年重新出版钱先生的《谈艺录》,钱先生在引言中提到“美国汪荣祖教授远贻新刻,济吾所乏”。此序文又于同一年的4月24日登在上海的《文汇报》上,很受瞩目。几年之后见到钱先生,他笑着说好多人问他汪荣祖是谁,他回答说“是我喜欢的一个年轻学者”。我听后当然很高兴,感到人与人之间的情感有一种难以言喻的化学作用,就是俗称的缘分吧。其二,钱先生八十岁生日时,我写了一首“寿默丈八十”的诗,寄给他:“望中风采想翩翩,岂意飞登朝杖年;学以增才能造艺,文因妙识巧如天;无缘立雪求珍秘,有此崇心寄贺笺;且效吟诗赢一笑,神州快递到尊前。”钱先生收到后,回了一封非常风趣的信说:“尊诗律谐对整,大是作手!弟读之既喜复感且恨。喜感不必解释,恨者乃自恨才退,若四年未病以前,得此赠篇,必奉和一首,以示‘无言不酬’之微意,无如老态日增,心力愈衰,不敢构思,恐打销安眠药之作用,惟有大敌当前,退避三舍而已!有如胃病人忽见美肴,徒流馋涎,心痒难餐。敝同人李慎之兄(原副院长),想兄必闻其名,近日见弟一九七三年《答冒叔子》诗,索弟写一小纸,即亦录供一粲:‘四劫三灾次第过,华年英气等销磨。世途似砥难防阱,人海无风亦起波。不复文章供感慨,倘能老寿补蹉跎。鬓青头白存诗句,卅载重拈为子哦(一九四二年寄叔子秣陵诗有云:白头青鬓交私在)。’”

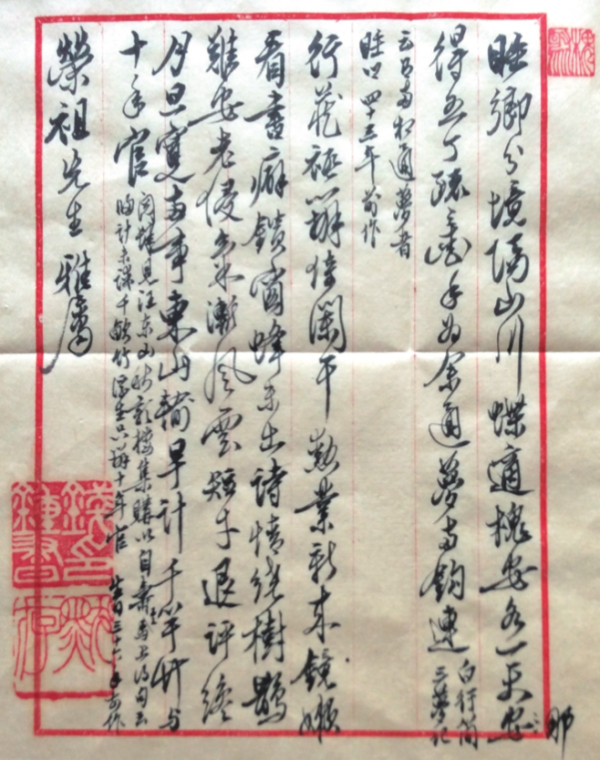

钱先生录诗赠汪荣祖(1980年)

澎湃新闻:您如何评价钱先生?

汪荣祖:钱先生在国际上被称为“很可能是20世纪中国最博学之人”(arguablythemostlearnedmodernmanoflettersintwentiethcenturyChina)。我的评价:钱先生是20世纪最能兼通中西学问的大学者。就中国学问而言,清末民初尚有博学鸿儒如沈子培、章太炎诸公,但他们都不通西学,辜鸿铭西学功力甚高,但中国学问不能与渊博的清儒相提并论。西方的汉学家也难称中西兼通,他们在西方是中国通,但对中国的学问,在钱大昕、章太炎眼里,尚未“识字”。我发现有不少美国的汉学家的西方学问还远不如钱先生。能兼通中西的20世纪中国学者,当然尚有若干人,但钱先生绝对是学界翘楚。

澎湃新闻:您写作这本书和《史家陈寅恪传》有何不同的感想?

汪荣祖:《史家陈寅恪传》是我写的第一本书,初版早在1976年由香港波文书局出版,也是第一本陈寅恪传,之后出了许许多多的陈传,以及研究陈氏的论著,所以我的《史家陈寅恪传》可以说是“抛砖引玉”。这本书则是写于许许多多钱传,以及研究钱先生的论著之后,可以说是“敬陪末座”。

1976年香港波文书局版《史家陈寅恪传》

澎湃新闻:您为很多人物作过传记,您为何对人物传记感兴趣?

汪荣祖:中国史学传统素重人物,如曾国藩所说:“司马氏创立纪传,以为天地之所以不敝者,独赖有伟人焉,以经纬之,故备载圣君贤相,瑰智玮才。”史学家以历史人物为写作题材,乃顺理成章之事,因为重要历史人物的生平必然是历史的重要内容。西方史家比较重视史事,将纪事本末体发挥得淋漓尽致,但一般读者非常喜欢人物传记,在美国的书店里,传记书柜放在最显著的地方。我也注意到,历史学家除了重视历史人物之外,也要重视历史人物的时代与处境,不论时代创造了人物,还是人物创造了时代,两者之间的关系皆不可忽略。所以史家立传,不仅需要文学家描述人物的文字技巧,而且还要具备了解人性、时代与社会的充分知识与分析能力;如果前者是艺术,则后者近乎科学。如何结合文笔与研究、个人与群体、时间与空间,应是史家写传的基本面。然则,史家要确切地重现古人风貌,固然要写评其一生,展示其形象,分析对其时代的影响,更要信而可征,风雅可读。我于1960年代在美国西雅图华盛顿大学当研究生时,曾任俄国史名家屈莱果(DonaldW.Treadgold)教授的研究助理,并以俄国史为我的副科之一,我因而读到他的博士论文《列宁及其政敌》(LeninandHisRivals)一书,对我启发很大。他认为列宁为俄国新兴“知识阶层”(Intelligentsia)的一员,所谓知识阶层,乃由非同一社会经济出身而具有相当教育程度之男女所组成;他们不论经何种渠道获致知识,莫不关怀其所处的社会问题。而知识阶层的兴起,则由于帝俄农村经济的破产,民不聊生,知识阶层为民请命而专制政府不予垂听,遂驱使关切民瘼的知识之士走向暴力革命,各为俄国的前途拼博,列宁即其中之一人,并于1898年乘群众政治运动兴起之际,逐鹿问鼎。马克思主义革命风潮之所以得势,固有其系统哲学为之鼓动,然屈老师特别注意逐鹿群雄中之自由主义派的软弱,其领导人如施波夫(Shipov)与弥流可夫(Miliukov)不仅其组织松散,且乏明确之理论与目标,对当时俄国的局势又无清晰之认识。至于社会革命派(SocialRevolutionists)的领导人漆扶诺夫(Chevnov),对阶级斗争并无认识,故难以建立坚固的社会阶级基础,虽注意到农村问题,但又无正确的农村计划,采暗杀手段,亦非长久之计。相比之下,列宁领导的布尔什维克党(TheBolsheviks)于1905年已有赢得政权的方案,知道如何打入群众,直至大势既定,掌握权力之后,才露出其真正之政治意图。屈老师的结论是:列宁早于1906年实已经胜券在握,克林斯基(AlexanderKerensky)虽然赢得二月革命的胜利,并无稳定政权的实力。列宁在历史上的重要性,莫过于在俄国建立红色政权;作者将传主及其对手比而观之,从中得悉列宁的成功,不仅仅由于其人之强,亦由于其竞争对手之弱。当时我就领悟到“借传观史”之可取,传记作者写传主的一生,史家大可以从历史人物最重要的部分切入,使人物与史事并举。事实上,英美学术界人士研究中国历史也往往从传记入手,就近现代学术思想人物而言,如萧公权的《近代中国与新世纪:康有为思想研究》、史华兹的《追寻富国强兵:严复与西方》、张灏的《梁启超与中国思想的转变》、曼斯讷的《李大钊与中国马克思主义的源流》、许瑞德的《顾颉刚与中国新史学》、格里德的《胡适与中国文艺复兴》等,我自己也曾写了一本《追寻现代民族主义:章炳麟与革命中国》,都是以重要人物来呈现其最重要的史事。这就是我对人物传记感兴趣的渊源。

《槐聚心史:钱锺书的自我及其微世界》

澎湃新闻:您为人物作传时,是以何标准选定人物的?

汪荣祖:主要是出于兴趣与机缘,我在大学读历史系本科时,偶尔读到陈寅恪的著作,觉得他的写作形式与其他学者没有两样,但被他的见解所吸引,尤其佩服他的考证功夫,有尺幅千里的妙境,所以当我写完博士学位论文后,决定写的第一本书就是《史家陈寅恪传》。我选择章太炎,因中美建交后,我申请到中美学术交流计划,于1981—1982年到中国大陆作八个月的研究,即以章太炎作为研究项目,以上海复旦大学为我的单位,与朱维铮、姜义华、李华兴诸兄,颇多来往。后来写成四本有关章太炎的书,中英文各两本。我写郭嵩焘由于唐长孺教授面告郭嵩焘日记的出土,史料太丰富了,我一看之下大为兴奋,最后写成《走向世界的挫折:郭嵩焘与道咸同光时代》一书。我与李敖合写《蒋介石评传》,因要于蒋逝世二十周年时打破长久以来在岛内吹捧蒋介石的魔咒。没想到的是,由于蒋介石手写日记的出现,有些大陆学者如获至宝,处处为蒋翻案,我已写成《评说蒋介石》书稿,作为对翻案的翻案。

1979年中华书局版《管锥编》

澎湃新闻:中华书局于1979年出版了钱锺书生平最重要的巨著《管锥编》,您觉得他为何用古文写,意义何在?

汪荣祖:中国古文俗称文言文,经过五四新文化运动的冲击,尤其胡适力主要以白话取代文言,古文逐渐凋谢。1949年前尚有学者用文言著述,然而1949年后几无人问津。钱锺书却于“文革”之后出版四大卷以典雅古文写就之《管锥编》巨著,并能畅销,保持了古文的活力。古文与白话并非两种语文,足以互补,古文为白话写作可提供无限的活水,如古文一旦失传,活水势必枯竭。再者,外国学者颇有人认为中国古文不适合现代,拼音文字才是现代文字,甚至有主张中文拼音化者。殊不知汉字历尽数千年的演变活力不减,近年更能适应电脑操作,证明外人批评汉字之无稽。更有进者,今日之中国与欧洲疆域几同,而欧洲因用拼音文字,罗马帝国崩溃后,各族群以其母语拼音,遂成列国的语文,列国既成,统一的帝国不复再有。汉字不能拼音,即使蛮族入侵,也只能习汉字,因而汉化,故中国虽屡经分裂而终归于统一,以至于今,汉字的功用大矣哉。然白话受西文之影响,日趋欧化,尤待古文活水之灌溉培育。钱锺书以身作则,有能力、有勇气用古文写书,维持了古文的活力,我认为功莫大焉。

相关文章

-

没有关键字相关信息!